前の10件 | -

目線の高さ [随筆]

人と話をする時には、相手の目を真っ直ぐにみて、とはよく言われる。

会話を交わしているのに、目を逸らしながら、目を伏せたまま、時にはあらぬ方向を眺めながらという

酷い時も、とひとさまざまな場合もあるけれど、あまり気持ちのいいものではない。相手の目線の行方が

その人の感情をそのまま表しているように思えるからだ。

だが、同じ目を合わせるでも、目線の高低について考えみたことがあるだろうか?

かなり昔の話である。

ある日、友達が数人、遊びにきた。もう年老いて大人しいワンは、おぼつかぬ足取りで近ずいて行き、シッポを振りながら大歓迎である。

「あら、可愛いわね~」「大人しいのね」と言いながら頭を撫でてくれた。

その時である、上にキ印が付くほどの犬好きのTさんが、いきなり床にゴロッと寝転がって犬の頭と同じ位置に顔を置き、「いい子ちゃんだね、元気かい??」と、彼の鼻ずらを撫でてやったのである。

犬とTさんの目線の高さが丁度おなじになった時の犬の喜びようは尋常ではなかった。体当たりするように身体全体で嬉しさを表現していた。呆気にとられている私たちに、彼女はこう言った。

「犬はね、上から見ていられるのが怖いのよ、高い所から見下ろされているんだもの」

なるほどね~、犬の目の高さになって上を見上げてみると、なんと人間の巨大なこと、まさに怪物並みである。いくらやさしく頭を撫でて貰っても、甘い声で話しかけてくれても、餌をくれても、人間の巨大さが威圧的に迫って来ることに変わりはない。相手が危害を加えないと分かっていても、これは

犬にしてみれば不快であり、恐ろしい。犬が吠えるにはさまざまな理由があるだろうが、この恐怖心によるものも含まれているに相違ない。

試みに頭の中で、小型犬の目線の高さで散歩する自分を想像してみよう。車から吐き出される排気ガスは、顔をまともに直撃する毒ガスである。風の強い日は埃が身体を宙に舞い上がらせる。白い被毛も

すぐに灰色に変色させてしまう。右も左も巨人だらけだ。傍目には平和な犬と散歩の平和な風景も、犬にとっては迷惑千万、ストレスの塊かもしれない。

ようやくそれに気が付いたときには、彼はすでに年老いてしまったけれど、それ以降は、あまり人混みの散歩はやめることにした。住宅街に住んでいる者には、せいぜい人通りのない細い道を選ぶことしかできなかったけれど。

ところで、何故、いま急に犬の目線かというと、それと全く同じ状況に置かれているのがハイハイを始めた赤ちゃんではないかと思い当たったからである。

大人が椅子に座り、ハイハイをしている子に向かってどんなに笑顔を送って見ても、あやしても、、彼、または彼女の目線よりは大人の方がはるかに高い。身体も大きい得体の知れぬモノが自分を見下ろしているような違和感を感じているかも知れない。ホラー映画の世界である。

あの日、生まれて9か月になる孫息子が、何が気に入らないのか、突然ぐずりだした。何をやっても、泣き止まない。その時、ハタッと思い出したのが、そう、犬との目線である。

相手が人間だから、ダメかと思ったが、物は試しと彼の横にゴロンと横になって見た。効果覿面!

今まで遥か上にあった顔を、いきなり自分が見下ろす立場の逆転に、一瞬驚いて泣き止んだ彼は、急に安心感を覚えたのか、ニコッと笑みさえ漏らしたではないか! そして、私の口や鼻をオモチャにして

すっかりご機嫌をなおしてしまった。

抱っこをすれば、泣いている赤ちゃんの殆どは泣き止んでくれる。大人と同じ目線の高さになったことが全てとは言わないが、何処かに関連性があるように思えてならない。

日本人は白人に比較すると概して背が低い。当然、目線を合わせて話していても、目線の高低差はかなりのものがある。言葉の障碍と相まって、相手を見上げなければ目が合わないという状態は、卑屈さや劣等感と背中合わせのような気がする。

いつも思うことだが、先進国首脳会議などで、代表者が横一列に並んでの記念撮影は、椅子に腰かけて撮れないものだろうか??体格の差を、胸をいっぱいに張ることでカバーしているように見える日本代表の姿が、痛々しくさえ感じられるのは私だけだろうか?反対に東洋系の相手に対しては、ともすれば見下した態度を取りがちな同胞がいるのはその反対、目線の高さが大して変わらないから自然と自信が湧くという、おかしな現象、そのどれもが目線の高低差にあるような気がしてならない。

「頭ごなしに叱る」という表現があるけれど、親が子どもを叱るときは、その子の目線と合うまで腰を折り、真正面に目を見据えて、しっかりと悪かった点を話してやるべきである。高圧的な叱り方よりも、子ども自分の言い分を訴える余裕が出来そうな気がする。

大きいことはいいこと?かもしれないけれど、その大きい物を見上げている人間や動物たちがいることも決して忘れてはならないのである。

生き物で一番、ノッポはキリンさんかな?でもね~、あれは弱い生き物、大事にしてやりましょ。

**********************************************

若いころに書いたものです。

犬好きのTさんは、だいぶ以前に他界されました。前記事の骨折騒ぎで、もうワンは飼えなくなりました。顔で遊んでいた孫息子は来年、結婚します。何もかもがいい思い出としてのこっています。

駄文、読んで頂いて有難うございました。(人''▽`)ありがとう☆

後の後悔、先に立たず!

日記って書いていらっしゃいますか?

先日、ひょっこり黒い日記帳が顔をだして・・・・マメに付けていたものです。

1999年のを懐かしさも手伝って、床に入ってから読んでいましたら、忘れもしない「あの日」の

出来事が、詳しく書いてありました。

あの日、亡夫と一緒に買い物に出かけ、さあ、帰りましよ、と駐車場へ。

その時になって、買い忘れたモノを思い出し、もう一度行って来るわ、と1人引き返そうと車止めを

跨ごうと脚を上げたつもりが、何とあと数センチの差で引っ掛かり、膝から前にズドーンと!!

その日の朝、手が滑って好きなお皿を真っ二つに割ってしまったのが予兆だったのかも???

兎に角、起き上がることも出来ず、抱えられて車に乗り近くの総合病院に連れていって貰いました。

その頃には、膝は腫れ上がり、見るも無残な状態。

検査の結果、膝のお皿が真っ二つ、やっぱりお皿の祟りだったか~~

即入院、手術。釘一本でお皿を繋いでもらい、数日は内出血が続きそれを抜くのが大変でした。

なんと、転んだ日が母の命日、と言うのもチョット出来過ぎた話ではありませんか~。

その後、一応、歩けるようにはなったものの、やはり不自由、痛みも完全には取れず。

と言うわけで、人工関節に。あれから25年が経ちました。

私は立派な??身体障碍者になりました。身障者手帳も頂きましたし(これが役に立つのはタクシー料金が安くなることぐらい?)いえいえ、贅沢をいってはなりません。

人工関節にしてから、痛みは消えましたけれど、90度は曲がりません。

ステッキでは頼りないので、右手に押し車を・・・。

「あの時、買い忘れたモノなど、放っておけばよかったのに」

今ごろ後悔しても仕方がありませんね。心して余生を送ります。

*******************************************

好きな言葉 [日常、犬、時事問題、家族]

冬の厳しい寒さに耐えた木々が一斉に緑の芽を吹くように、春は誕生のシーズンである。新調のスーツに身を包んだサラリーマン、OLたち、多少の受験疲れは見えるものの、晴ればれとした顔で登校する学生たち、大きなランドセルが歩いているような小学生、みんなピッカピッカの一年生である。駅では

「〇〇よろし!〇〇確認!出発進行!」と指差し呼称の声が溌剌と響いている。

何もかもが初々しく、人の心も輝いて見える季節である。

ところが、やがて倦怠感が音もなく忍び寄り、五月病と言う名の奇病が蔓延する。威勢のよかった

指差し呼称もいつしか聞かれなくなる。張りつめていた弦がたるみ勝ちになり、「馴れ」という恐ろしい現象が現れはじめるのもこの頃からだ。

大分以前の話だが、遊園地の観覧車に客を積み残したまま係員が機械を停止させ、乗客たちは高い所に止まったままの車内で一夜を明かしたという、あってはならない事件があった。

調べにより、その係員は四月に入社したばかりだったという。彼も配置された当初は車内をひとつひとつ点検し、或いは声に出して確認していたに違いない。馴れからくる油断が大きな事故につながる例は、探せばほかにもあるのではなかろうか。あの生真面目さは、何処にいってしまったのだろう?

ある事件で証人として国会に喚問された某議員が、若くした初当選を果たした時の映像がテレビに映し出された。紅潮した頬、キラキラ輝く目、決意を表明した自信に溢れる声、あの初々しさは何処に行ってしまったのか?

新しい運転免許証を手にした人、ウエディングケーキにナイフを入れたばかりの新婚さん、一生可愛がりますと子犬を飼ったあなた、輝くバッチが眩しい新米議員さん、なにごとによらず、スタート地点で心に固く誓ったことはいつまでも忘れずにいて貰いものである。

「初心忘るべからず」 世阿弥のこの言葉をいつも自分に投げかけている。

********************************************

昨日は大変失礼いたしました。メカに弱いバアさん、お手上げでした。

余談ですが、ひ孫が小学生に・・自分の顔よりも大きなランドセルを背に、登校しているようです。

すみません、変な横線が~~

読みぐるしい記事をアップしてしまいました。

デリートキーが付いていないので、なんとも仕様がありません。お許しください!!」

好きな言葉

あなたのオツムは?? [日常、犬、時事問題、家族]

昨今、テレビのCMを見ていると、化粧品類のものが多いと思われませんか?

やれ「シミを消す化粧品」だ、「皺を目立たなくするにはこれが最適」だとあれこれ、昨日は「髪の毛を増やす効果、抜群!」なる商品のCMが目を惹きました。

髪の毛が薄い、と悩む男性、その毛生え薬を数日使ったら、フサフサの髪の毛に。

シミも皺も、年を重ねれば増えて当然、大体、「使用前」と「使用後」を比較する映像では、使用前のお顔は表情も、ドンヨリと暗い、使用後は晴れ晴れとして同じ人とは思えない。

つまり、表情豊かであれば、皺やシミのなど気にならない筈なのに・・。

91才のバアサンは、全く気にしていません。

髪の毛はまだ多すぎるほど、母が「貴女は髪の毛が多いから、日本髪が結えそうで楽しみだわ~」

結ったことは一度もありませんけどね。

行きつけの美容院の主も「全くこのお年で、髪の毛の多いこと、しかも後ろはまだまっ黒だものね」

と呆れ顔で髪の毛をすいてくれます。

髪の毛の多い、少ないはホルモンの分泌に関係があるとか、なんとか??

さあ、今夜も髪の毛を洗って、サッパリしましょうか。

皆さまのオツム、どんな具合でしょ??

あなたは何型??

血液型の話です。

血液型でその人の性格が判断できる、と言う説には根拠がないわけではないらしい。

大体、われわれ日本人は、大和民族と言う単一民族である割には頭の方は多民族的に柔軟性を持っていて、性格を判断するにも、血液型と干支と星座の三つを使い分けたり、13日の金曜日は縁起が悪いけれど大安だから、予定通りに旅行に行こう、などという事を平気で言ったりする。

因みに私はA型、酉年、水瓶座である。

血液型は本来、医療関係で使われ、私の世代になると、戦時中は胸に氏名・住所・血液型を書いた白い札を服の胸にぶら下げて登校したものである。万一、空襲にあって怪我をし、輸血が必要になった時に備えたからである。

その血液型が性格判断に利用されるようになったのは、戦後もだいぶ経ってからだったと思う。それまでは、干支が一手に引き受けていた。

あの人はネズミ年だから、チョロチョロよく動きまわる働き者だとか、寅年の女は嫁に貰うなとか、

丑年だからのろまだ、とか勝手なことをいっていた。言われてみればその通り、と合点した時もあるけれど・・・・。

血液型の方に説得力があるとして、ウチの家族はチョイと面白い。

亡夫O型、私はA型、当然ながら息子2人はA型とO型。長男はB型と、次男はO型と結婚。

O型は頑固、自己中心的。 B型は自由奔放、何でも自分に都合のいいように解釈する。AB型は右を向いて笑顔、左を向いて怒り顔が平気で出来る反面教師、そして、A型は協調性に富み、自分のことよりも人のことを考える・・とかとか。

全員が顔を揃えたとき、「何だか、こいつらと居ると、くたびれない?」

ただ1人の同志、A型の私に長男が囁いた。自分の父親まで含めて「こいつら」とは何事か~! でも

ご同感、実は当方も疲れきっていたので、思い切り大きく頷いてみせた。

干支関係になると、酉年、つまり私はコツコツとよく働く、星座は??詳しくないけれど、水瓶座。

どなたか、教えて下さいな。

晩酌の効用 [日常、犬、時事問題、家族]

最近はさまざまな形で、「長生きの秘訣」なるものが紹介されている。

テレビマイクを向けられた長寿者の殆どがあげる主な秘訣は

「くよくよしないこと」「野菜と魚をよく食べること」

そして出ました 「毎日、晩酌を欠かさないこと」

「晩酌」という言葉には、慎ましやかに、ささやかに呑むという響きがあるように思う。

「酒は百薬の長」「酒は天下の美禄」など、古来、お酒にまつわる成句も多い。煙草と違って、

飲酒に対する世間の風当たりもあまり強くない。

酒の上のことだからと、飲酒運転で引っかからない限り、大目にみて貰える場合が殆どではあるまいか。吞み方さえ間違わなければ、お酒は人間にとって有益であるとさえ思えてくる、という考え方が

我々の根底にあるからかも知れない。

夕食時の「チョット一杯」は確かに美酒である。心身両面の、その日の疲れを忘れさせてくれる。

心ない友人の一言で、ささくれ立った心も、いつしか、穏やかにその友人を許している。

「晩酌」とはまさにその「ちょっと一杯」であって、酒の呑み方の模範みたいなものと言えるだろう

話しはいささか飛躍するけれど、イスラム教は飲酒ご法度である。イスラムの国をいくつか旅して

この国の人たちは、晩酌の醍醐味を味わうことなく一生を終えるのかと、気の毒な気持ちになったものである。その点、愛を説くキリスト教のほうは、過度でなければ禁酒を強いてはいない。

キリストの血であるワインを酌み交わすことによって、平和が保たれるであろうことを、キリストは願っていたのかも知れない。

武力抗争の絶えないイスラム諸国、一杯のビールで互いに心を開き、和解というわけにはいかないものだろうか??

アナタは毎日、晩酌を欠かしませんか??

私ですか? ハイ、90婆も、350ミリのビールを半分ほど。

若い頃は、亡夫もお酒大好き人間で、沖縄から泡盛など取り寄せて。晩酌は欠かしませんでした。

永遠になさぬ仲??

あら、大変、月が替わってしまった!

ここ数日、春を思わせる、というよりも初夏の気温が続いて、汗をかいてしまいました。

今日はエイプリルフールですね。グーグルさんで調べたら、インドの仏教に由来するとか、揶揄節と呼ばれたいた??、へ~~知らなかった!

いえいえ、それが本日の主題ではない。

先日、リハビリ病院で順番を待つ間、隣に座った年配の女性が話掛けて来て、それが終始、嫁への 不満ばかりで、ウンザリ。

「あら、お宅も坊ちゃんだけ? 娘さんが欲しかったでしょ?」

「いえ、別に~」

軽くいなしているうちに、順番で呼ばれて解放され助かった。

姑と嫁という漢字はあるけれど、話言葉になおした場合、義母(はは)はあるが義娘(むすめ)はない。

聞き手は「むすめ」と言えば血の繋がった娘だと思うし、義理の娘と紹介すれば、大方の察しはつく

ものの、若しかしたら養女かしらとも解釈しかねない。

それはいろいろなご意見もあるだろうけれど、お定まりの嫁姑不仲ばなしは聞いているだけで

うんざりである。今の時代にも、まだそんなに伝説めいた話がまかり通っているとは悲しくもある。

人は十人十色、底意地の悪い人もいれば、根は良いのだが、感情を上手に表現出来ない人もいる。

様々な性格の人がいてこそ世の中は面白いし、お互いに協調しあって生きていくのが大人社会の

ルールである筈だ。よそではそれが出来るのに、嫁プラス姑=犬猿の仲と言う特別枠の方程式だけが

通用するはどうも解せない。

話しは飛躍するが、私個人として「嫁」「姑」、どちらも形からして好感が持てない。

女偏に取ると書く難しい字もあるらしいけれど、「家」に入った女では「家」の方が優先する感じ

が強い。姑が古い女とは何事か!と腹さえ立ってくる。どちらも封建的な武家社会の、いまや過去形

の思考の上に成り立った漢字であることは間違いない。(大体、「娘」がみな良い女とは限るまいに)

家は二の次、息子個人と縁あって結ばれた女性が現代の嫁である。

親子の関係は、互いにいくら年を取っても変わらない。子に対する責任や身の回りの世話は、

相手が独り身のうちは、親の務めである。それを一手に引き受けて呉れる人が現れたのだから、感謝

こそすれ文句など言えた義理ではない。

成長した家族の中には他人が2人居る。自分の夫と子供の配偶者である。どちら共、血の繋がりが

ない。繋がりはないが、苦楽を共にする,自分にとって一番近い他人である、と思えば節度を持って

付き合っていかれないわけはないと思う。楽観的過ぎるだろうか?

若い人達は、新鮮な知識と刺激を与えて呉れる。姑の意識も少しづつ変化して来ている。

昔ながらの方程式が、嫁プラス姑=良き理解者に変化するように、お互いが努力しなければならない

時代になった。

どなたか、嫁を紹介するときに使うよい言葉を見付けてくださいませんか~?

親しい間柄の人には「ウチの嫁子ちゃんです」少し畏まった相手には「息子の連れ合いです」

使い分けては来ましたけれど・・・

女偏に新と書いて嫁、女偏に若と書いて姑なんていう漢字、いかがでしょうか。

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

もしも生まれ変われるとしたら??? [日常、犬、時事問題、家族]

もしも生まれ変われるとしたら・・・?? 人間はもういい。

我が人生に悔いナシ、とはいかないが、人間は取り敢えず卒業したいという心境である。

生まれ変わる、「生」という字があるからには、生き物でなければならない。

としたら、動物と植物とどちらの方がいいだろう?キョトンとこちらを見上げているペット犬も悪く

ない。舐めるように可愛がられて、死ぬまで食べるものの心配もない。だが、これでは生かされている

というだけで、目的意識もなにもない。 もっとも、犬になってそこまで真剣にかんがえるかどうか

は、疑問だけれど。

植物はどうだろう? 原生林ですくすくと育つ木、やがて樹齢を重ねて見事な大木となる。

だが、これもいつかは倒れる。大体、そこまで行かぬうちに、私が生まれ変わった木などは、人の手にかかり、さしずめ割り箸か爪楊枝にでもなってしまうのがオチに決まっている。

生き物に生まれ変わっても、いつかは「死」が待ち受けている。死ぬのは一度で沢山だ。

ところで、もしも「生き物」以外のもの、無機質で、死んだり壊れたり、廃棄処分にされたりする

心配のないモノになってもいいのであれば???

私は「山」がいい。

それも出来れば、エベレト級がいい。

ゴミを捨てられることもないし、削り取られてゴルフ場にされたりすることは、金輪際、あるまい。

山に「死」はあるだろうか??

噴火は山の成長の過程で、ある日、突然、山がこの世から姿を消したりはしない。

いろいろと下らぬことを考えてみても、結局のところ、死ぬのが怖い、イヤなだけの、年寄りのささやかな逃げ道をあれこれ考えているに過ぎないのである。

アナタは生まれ変われるとしたら、何がいいですか??

前の10件 | -

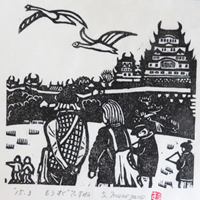

OJJさんからいただいた最新作です。

OJJさんからいただいた最新作です。